NOTE 02

絵の具の事

一般に日本の伝統的な絵画は鉱物を砕いて粒状にした物(岩絵具)を膠液と練り合わせ、適量の水を加え彩色しています。

例えば、青色である群青は藍銅鉱を、緑である緑青は孔雀石を砕き、水を利用してその沈殿速度の違いによって粒子を分け精製します、この精製過程を水簸(スイヒ)と言います。

このように鉱物を砕いて、砂状に精製した絵の具を顔料といい、その粒子の大きさにより10段階程にわけられます。

番号が大きくなるほど粒子が細かく色は淡くなり、もっとも細かい物は白(びゃく)と呼ばれます。

そうして出来た顔料を岩絵具と呼びます。

膠(ニカワ)

このように日本画で使用される絵の具は主に岩石を砕いたり土を精製したりして作られるので、絵の具そのものには接着力はありません。

そこで絵具を画面に定着させるために接着剤としてつかわれるのが膠です。

膠は獣や魚などのタンパク質を煮て取り出したゼラチンで古くから接着剤として利用されてきました。

現在でも家具などの接着に利用されます。

通常、膠は絵具皿の上で絵具と練り合わせて使い、絵具の粒子に膠をよくなじませ接着力をつけます。

この膠の量や濃さは季節によっても、また絵具によっても変わってくるので、使いこなすにはある程度の熟練を要します。

明礬(ミョウバン)

膠の溶液に、この明礬(ミョウバン)を溶かして礬水(ドーサ)をつくります。このドーサというのは、滲み止め・サイズ剤となります。

絹や紙の撥水性や親水性を抑制ないしは調節するものです。

生の絹や紙や板に直接描きますと、絵具をはじいてしまったり滲んでしまうので、この明礬と膠でつくられるドーサで調節します。

画家の好みなど個人差はありますが基本は1リットルの水に三千本膠一本(約10g)を溶かした膠水に、この明礬を1~5g溶かして使用します。

この素地の撥水性や親水性の抑制には、膠だけでも明礬だけでも効果があるといい、ドウサにおける明礬の役割の科学的な研究はまだなされていません。

ドーサの歴史は正確にはわかりませんがドーサの無い時代には紙を打って表面を滑らかにし親水性を調節する方法(打紙)がありました、日本では古代・中世の絵巻物や書籍にこの打紙の使用例がみられます。

赤 - 「辰砂」「朱」「コチニール」

赤色の顔料としては水銀の硫化物(「辰砂・朱」)酸化鉄や酸化鉄を含んだ土・石(「代赭・弁柄」)鉛の酸化物(「丹」)赤色珊瑚(「珊瑚末」)が有ります。

他には染料としてコチニール虫という虫の体液等があります。

コチニールは食品等にも仕様されていてときどき話題になります、また戦国時代の武将の陣羽織等がこの染料で染められたりしています。

辰砂の原石は辰砂鉱 - 中国湖南省の辰州で取れた鉱石が良質であったことに由来します。成分としては硫化水銀になります。中国では紀元前2000年頃、日本では縄文前後の遺物から使用が確認されています。

朱も硫化水銀なのですが、これは純度の低い辰砂鉱から水銀を抽出し、硫黄と反応させて作ったもので、中国ではごく古い時代からこの技術がありました。それがヨーロッパ等に伝わったのは7世紀頃といわれています。

青 - 「群青」

この青い絵の具は産出量が少なく今も昔も大変貴重で高価です。奈良時代の文献に、緑青の70倍もの値段で取引されていたという記録も残っているそうです。

仏画などではお釈迦様の頭髪等に使われます。

この「青い色」というのはヨーロッパでも貴重かつ高価な絵の具でした、ウルトラマリンという色の絵具です。マリア像の衣などがこの青で表現されています。

ちなみにウルトラマリンは群青と訳される事が多いのですが、日本画で言うところの群青は藍銅鉱(アズライト)であり、ウルトラマリンの原石はラピスラズリであります。

このように青色は中世の絵画に必要な色であるのに高価であったので、昔からその代用青の開発がなされていました。

日本でもコバルトガラスを粉末にした顔料が江戸時代初期の技法書にも花紺青の名前で出てきます。

現在の新岩絵具と呼ばれる絵具は特殊な着色ガラスを粉末にしたものですからその存在をこの時代から見る事になります。

そのほかにはベロ藍等の名前でも知られるプルシアンブルーという人造の青もあります。

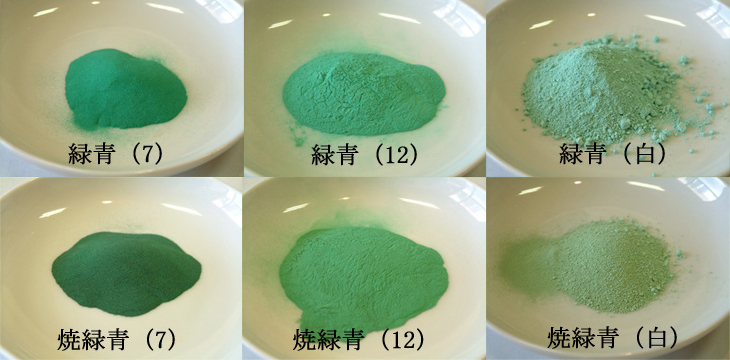

緑 - 「緑青」

孔雀石(マラカイト)を原石とする顔料です。先の群青とともに加熱する(酸化させる)ことで黒味を出すことが出来ます。この作業を「焼く」と言い、これによって色味を複雑にすることが出来ます。

軽くやくと黄味(茶味?)を帯び、さらに焼いていくとどんどん黒くなっていきます。ねらった色味になった段階で火から下ろし使用します。

黄 - 「黄土」「藤黄」

黄色の顔料としては黄土などがあります。名前の通り黄色い土です。 含水酸化鉄を含む粘土鉱物であり日本の黄土は不純物が多く色が鈍いのですが中国などでは綺麗な黄土を産出します。

「雌黄」と呼ばれる黄色顔料もあったのですが成分は硫化砒素であり、その毒性や不安定さから現在は一般に流通していません。

染料には藤黄とよばれるものがあります。一見鉱物のように見えますがインドシナ半島に生育するガンボージの樹脂液を固めたものです。

ガンボージ染料はバイオリンのニスにも使用されたりします。 ※写真・藤黄の明るい黄色は水に濡れている部分です。

白 - 「白土」「鉛白」「胡粉」

白土

火山灰、火山岩の風化した土で珪酸アルミニウムを主成分とするものです。

古来白土は壁画の下塗りに多く使われましたが桃山時代の安土城の障壁画下地には白土に替わり貝殻胡粉が用いられたという記録があり室町時代頃に土の白から貝の白へと変わっていったというのが通説です。

これの純度の高いものはセラミック、磁器の原料でもあります。

鉛白

平安時代から鎌倉・室町時代頃まで胡粉と呼ばれていたものはこれになります。

お化粧などにも使われ鉛の板に酢の蒸気をあててつくられました。

胡粉

現在胡粉の名で呼ばれる白はこれになります。 いたぼ牡蠣の貝殻から作られます。

「胡粉に始まり、胡粉に終わる。」などと言われるように日本画の色材の中で重要でなくてはならない色材であり、そして自在に使いこなすことが難しい色材です。

単に白としての色だけでなく、胡粉を仕様した多くの表現技法が伝えられています。

下地に用いられたり、桜や菊などの花びらを厚く盛り上げ立体的に見せるために用いられたり。

朱の具や具墨と呼ばれるもののように、朱や墨など他の色料に胡粉をまぜて「具」と呼ばれる調合した色をつくるためにも使われました。

「胡粉」の名前の起源は元々先ほどの奈良時代に製法と共に大陸から輸入された鉛白がそう呼ばれていました。 この鉛白である胡粉(エビスの粉)は字が表すように胡瓜・胡麻・胡桃・胡椒などと同様シルクロードを経由して西域より中国へと運ばれてきた物ということです。

黒・金・銀 - 墨、金泥、銀泥

菜種油を燃やして出来た煤を膠で固めて作ったものを油煙墨、または茶味を帯びているために茶墨ともいいます。

いっぽう松材を燃やして出来た煤を固めて作ったものを松煙墨、または青味を帯びているために青墨ともいいます。

この茶や青の色味は胡粉と混ぜて具墨にするとよりはっきりと違いがわかります。

また墨は時とともに深みを増し美しい発色をすると言われ、古墨は人気が高いですが、実用的な範囲はだいたい古くても50年くらいまでが良いと聞きます。

その他社寺荘厳にかかせないのが金色や銀色。 金や銀そのものを薄く延ばして箔にして使用したり、写真のように粉状に加工したものを他の岩絵具と同様にニカワで練って絵具として使用したりします。

以上代表的な岩絵具・日本画の画材を紹介しました。鑑賞の際、少し違った角度からの楽しみ・発見のお手伝いになれば幸いです。